在传统花鸟画领域,张大壮的荷花创作堪称一场“温柔的革命”。他以没骨法为武器,将恽寿平的“没骨渲染”解构重组,创造出“没骨点染”与“没骨写意”的双重变奏。这种技法突破,让荷花摆脱了传统工笔的拘谨与写意的粗放,在色彩与墨韵的碰撞中,生长出独特的生命力。

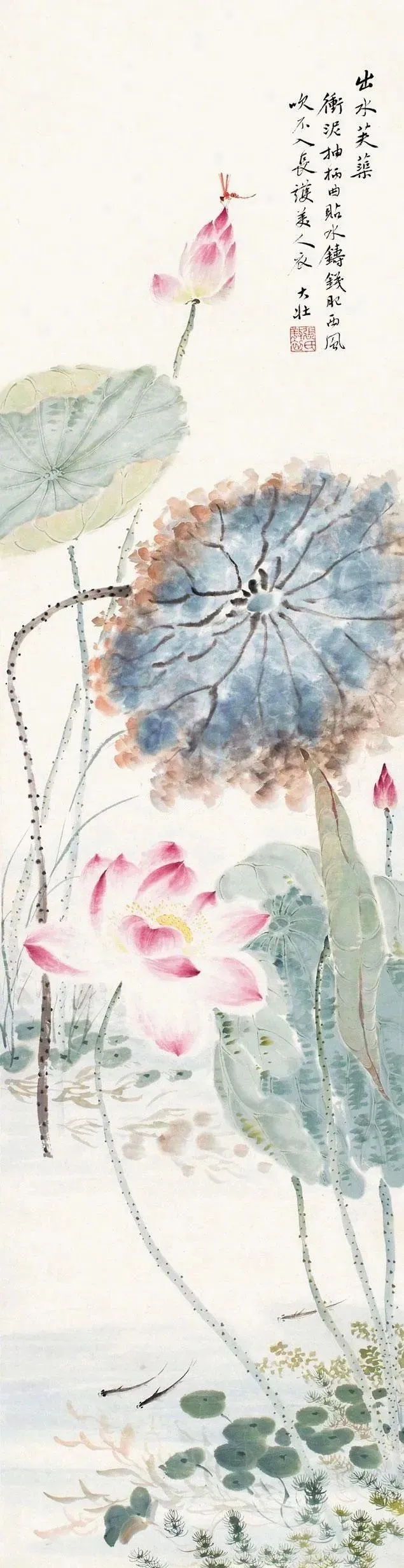

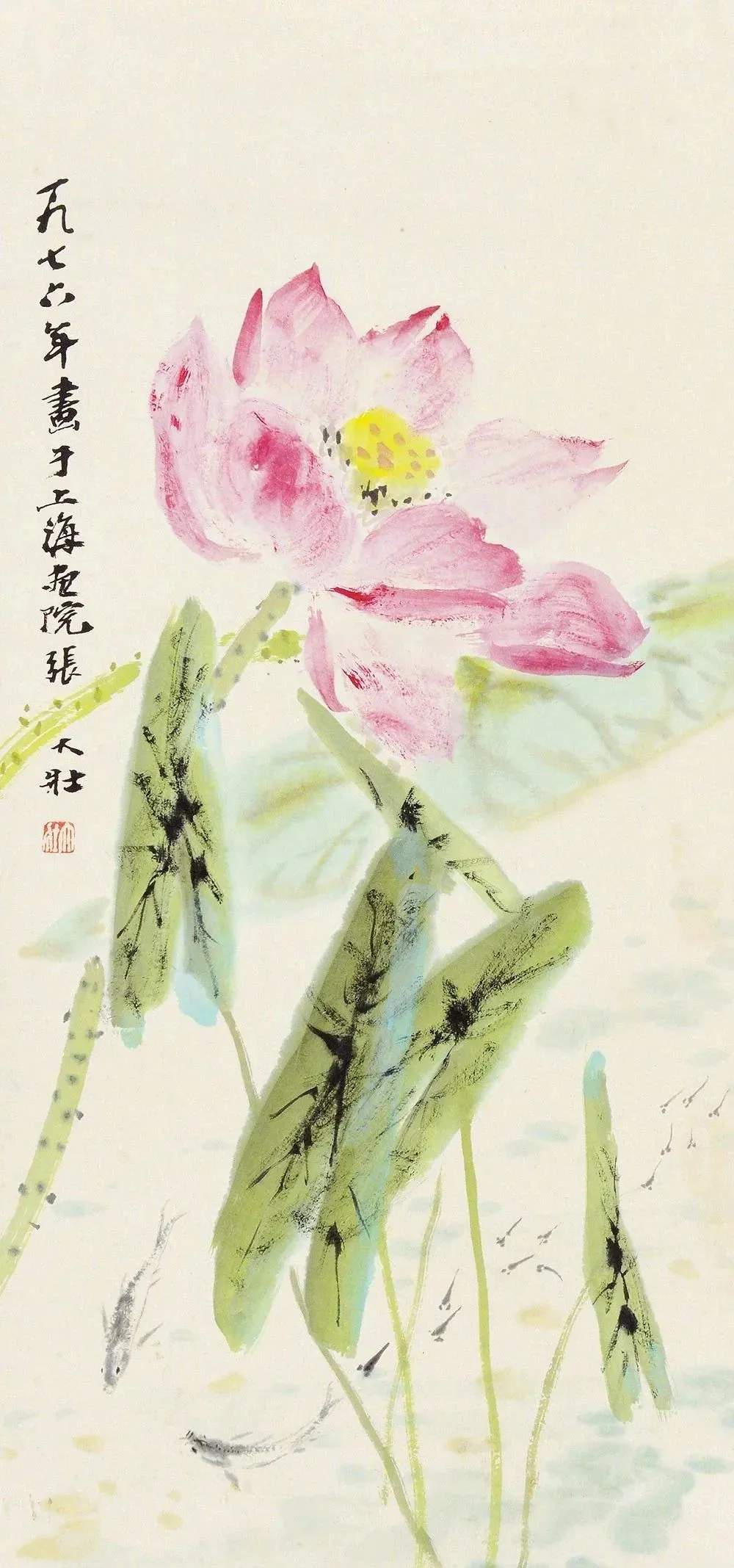

张大壮的荷花拒绝“清高孤绝”的文人套路。红荷如少女颊畔的胭脂,白荷似月光浸透的素绢,他大胆运用朱砂、胭脂与钛白,让花瓣在浓淡间呈现半透明的质感。更颠覆的是,他常将荷叶处理为墨色与石绿的交响,甚至用藤黄点染叶脉,这种“反自然”的色彩逻辑,实则暗合东方哲学中“物我交融”的意境——荷花不再是客观物象,而是画家情感的投射。

他敢于将荷花置于画面中心,打破“疏可走马,密不透风”的传统法则。在《荷荫鸳鸯》中,两朵红荷并蒂而立,周围大面积留白,仅以几笔淡墨勾勒水波。这种“危险”的构图,却因荷叶的遒劲笔触与荷梗的穿插节奏,形成视觉的“呼吸感”,让观者仿佛能听见微风拂过荷塘的簌簌声。

晚年张大壮的笔墨愈发纵放,荷叶用侧锋扫出,似狂草挥毫;而荷花花瓣却以中锋细笔勾勒,如少女绣花。这种矛盾在《蒲塘雨过》中达到极致:暴雨后的荷叶翻卷如旗,墨色淋漓;而雨珠滚落的花瓣,却用淡彩层层晕染,细腻得能数清脉络。老辣与稚拙并存,恰似他的人生写照——历经沧桑仍保有对世界的赤子之心。

张大壮的荷花,是传统与现代的“私语”,是东方美学在当代的破茧重生。他用画笔证明:真正的创新,从不是对传统的背叛,而是以当代语言重新诠释永恒的美。

汇融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

热点资讯